- 저자

- 조경국

- 출판

- 유유

- 출판일

- 2018.06.04

제 책장을 보면서 한숨 푹 쉬며 남기는 잡담입니다.

지난 경험에 비추어 보면 책과 서가는 괴로움의 시작이자 끝이었습니다. 이사할 때마다 책을 줄이자고 다짐하지만 그때뿐입니다. 그 고생을 하고도 다음 이사 때까지 그 다짐을 까맣게 잊으니까요. _p.78

책이 좋아 잔뜩 쌓아둔 이들이라면 누구나 공감할 만한 문장이다. 책이 가득한 책장을 볼 때마다 마음은 너무나도 벅차지만 막상 이사하거나 책을 옮기는 일이라도 생기면 그 고생은 이루 말할 수 없다. 회사 기숙사에서 나와 1.5km 정도 떨어진 오피스텔로 이사할 때는 정말 아찔했다. 차가 없어 400권 정도 되는 책을 24L 여행용 캐리어에 담아 다섯 번 정도 '걸어서' 옮겼다. 한참 날씨가 쌀쌀한 늦겨울이었느니 망정이지, 지금처럼 뜨거운 날씨라면 차라리 책을 버리고 왔을 거다.

5x5 책장에 꽉꽉 담긴 책은 청소할 때도 골치아프다. 공사장 주변 오피스텔이어서일까, 어찌나 먼지가 많이 쌓이는지 일주일만 청소를 안해도 책에 먼지가 수북하다. 지난 3주 동안 모종의 사정(?) 때문에 방 청소를 게을리 했더니 눕여 놓은 책 앞표지에 쌓인 회색 먼지가 어우... 표지는 먼지만 쓸면 되니 괜찮은데, 세워둔 책은 책 윗쪽의 먼지를 닦아내면 책장 사이사이에 먼지놈들이 들어가 골치아프다.

넘치는 책들로 골머리를 앓는 당신을 위하여, 이 책이 나온 것이다. 제목만 봐도 책덕후를 자극하기 딱이다. 나는 이 책 신간알림이 뜨자마자 바로 구매했었다. 수많은 책을 사기만 하고 읽지는 않는 내게는 어떻게 하면 책장을 그럴듯하게 보이게 할까, 일말의 잘난척과 맞물리기도 했다. 저자 조경국은 진주에 위치한 헌책방 소소책방의 주인이다. 이전에 괜찮게 읽은 <필사의 기초>를 쓰기도 했다.

<책 정리하는 법>은 저자가 헌책방을 운영하는 지금까지 모은 책 정리와 보관법을 총망라해둔 책이다. 책 둘 곳이 사라져 보관 장소를 위해 물색하고, 독서를 위한 자신의 공간(방, 책상, 독서대 등)을 보여준다. 또 여러 서가의 형태와 책 정리와 이동, 보관하는 법을 차례차례 소개한다.

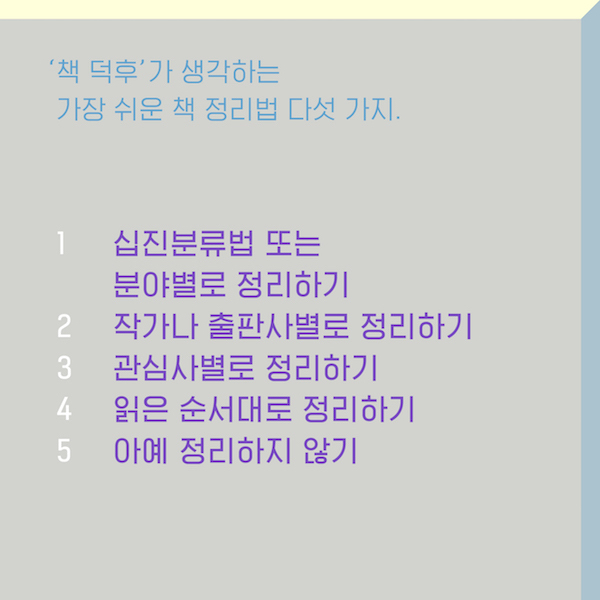

제목에 가장 부합하는 부분은 책 정리하는 법을 말하는 5장이다. 하지만 5장의 세부 내용을 보면, 십진분류법으로 또는 분야, 작가, 출판사 판형, 시리즈, 지역, 관심사, 비슷한 색깔별이나 읽은(혹은 읽을) 순서대로 정리하는 법을 나열한다. 아예 정리하지 않기 항목도 존재한다. 애서가라면 한번쯤은 생각하고 직접 해본 정리법일테다. 이 지점에서 <책 정리하는 법>은 제목을 보고 책을 산 이들은 익숙해서 새로울 게 없는 책이 되고 만다. 아이러니한 일이다.

허무함에 책을 잠시 덮고 내 서가를 쳐다본다. 시리즈와 분야별로 나름 깔끔히 정리된 책들. 곰곰이 생각해보면 책을 정리하는 방법이 아니라 '왜 책을 정리해야 하는가'라는 질문에 맞닥뜨리게 된다.

유명한 독서가이자 와세다대학교 비즈니스 스쿨 객원교수 나루케 마코토는 '뇌 기능을 백업하는 서가'에 대해 말합니다. 아무리 많은 책을 가지고 있어도 필요할 때 꺼내 쓰지 못한다면 소용이 없습니다. 즐거움을 위한 순수한 독서라면 그냥 쌓아 두는 것만으로도 충분합니다. 완벽한 서가를 찾는 일은 어쩌면 현재 가진 서가를 최대한 활용해 자신만의 '지식 저장소'로 바꾸는 것일 수도 있습니다.

뇌를 스쳐 간 정보를 눈에 보이는 형태로 두는 곳이 책장이 다. 책장은 뇌의 기억 영역 대신에 정보를 저장해 들 수 있는 장소다. 필요할 때 '이 내용은 어떤 책에서 읽었는데' 하며 기억해 내고 책장에서 그 내용이 있는 부분을 찾아낼 수 있으면 책장은 충분히 그 역할을 다한 것이다. 세세한 정보의 백업은 책장에 맡기면 된다. (중략) 뇌를 백업하는 기능을 못 하는 책장이라면? 책은 차라리 종이 상자에 넣어서 쌓아 두는 편이 공간도 많이 차지하지 않고 정리된다. 하지만 그것은 어리석은 일이다. 책장 하나 없는 것과 마찬가지로 독서로 얻는 성장을 거부하는 셈이기 때문이다. _80쪽

단순히 재미와 감동을 얻기 위해 책을 읽는 나에게 책장이란 크게 의미있는 공간이 아닌 것이다. 그저 예쁘고 그럴 듯하게 보이기 위해 책 정리하는 법이나 찾고 있었으니 말이다. 게다가 내 책장의 90%는 읽지도 않은 새 책이니(읽은 후 보관하는 책은 모두 본가에 있다), 발췌문에서 말하는 지식 저장소로서의 기능은 전혀 하지 못하는 셈이다. '즐거움을 위한 순수한 독서라면 그냥 쌓아 두는 것만으로도 충분합니다.'고 내 뼈를 때리는 문장은 정말, 울고만 싶다. 지식의 보고가 아닌 지적 허영을 위한 존재로 전락한 내 책장에게 정말 미안할 따름이다. (나무야, 미안하다~~~~)

하지만 나도 할 말은 있다 이거지. 내 책과 서가는 분명 허영심이 있지만 그것만으로 만들어지지는 않았다. 모르는 세상을 알고 싶은 욕심도 분명 마음의 기저에 깔려 있다. 그게 비중이 적어 겉으로 잘 안드러난달 뿐이지...

후반부의 책을 책커버로 싸는 이야기나 옮기는 방법, 손상된 책을 손보는 이야기는 당장 내게 필요한 부분이 아니어서 크게 감명깊지 않았다. 실용적인 측면에서 도움은 되지 않았지만 아끼는 책이 있는 서재를 항상 내 인생의 베이스캠프라 생각한다는 저자의 맺음말을 마음에 깊이 새긴다. 나를 대변하는 책장을 만들 수 있게 내일도 열심히 책을 읽어야겠다.

'독서 이야기 > 독서 노트' 카테고리의 다른 글

| 데스노트에 이름을 쓰면 살인죄일까 - 김지룡 외 (애플북스, 2011) (0) | 2022.10.11 |

|---|---|

| 보이는 세상은 실재가 아니다 - 카를로 로벨리 (쌤앤파커스, 2018) (0) | 2022.10.10 |

| <강원국의 글쓰기>와 <쓰기의 말들> - 정통 작법서 vs 글쓰기 에세이 (0) | 2022.10.06 |

| 단정한 실패 - 정우성 (민음사, 2021) (1) | 2022.10.05 |

| 공부의 위로 - 곽아람 (민음사, 2022) (1) | 2022.10.04 |

댓글